LLM活用の最前線: パーソルグループの取り組み

はじめに

株式会社cross-Xの古嶋です。DX戦略の立案やデータ・AI活用の支援をしています。

今回の記事では、人材派遣、転職、ITアウトソーシングなど、人と組織にかかわるサービスを提供しているパーソルグループにおける、生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の活用に焦点を当ててご紹介します。

2023年よりパーソルグループの生成AI活用に関する取り組みに参画していますが、弊社が支援している他の企業と比較して、生成AI活用における組織体制の構築から開発・実装に至るまでのスピードが非常に速い点がパーソルグループの大きな特徴だと見受けられます。

そこで本記事では、パーソルグループの具体的な取り組みについて解説しながら、その様子を他社の取り組みと比較しつつ、弊社の視点から生成AI活用で重要となるポイントを考察・提示したいと思います。

生成AI活用で起こりがちな問題点

大規模な組織でAI活用(生成AI含む)を推進する際には、数多くの問題が生じます。

その観点はさまざまですが、ここでは「事業部単位で推進した場合」と「全体統括を重視して推進した場合」について弊社見解を簡単に整理します。

まず「事業部単位で推進した場合」ですが、これは簡単に言えば現場主導のアプローチと言えます。現場の創発的かつ主体的な行動から各種施策が推進されているような状況です。

このアプローチで生じうる問題点として、各事業部/部署などで個別にAI活用が推進されると、気づかないうちに類似したAI開発が他部署等で進んでしまっていたり、データの多重保存で余計なコストが生じたりなど、さまざまな無駄が生じます。さらに、開発・運用を通じて得られたノウハウが個別組織に閉じてしまう現象、いわゆるサイロ化によって組織的なメリットが活かせていないなど、発生する問題は多岐にわたります。

また、AI関連の施策を企画・推進するには課題を検証・発見するためのコミュニケーションが必須となるため、少なくとも業務担当者と開発担当者の間での協力関係が不可欠です。すなわち、必然的に部署横断的な連携が求められます。この点、事業部に閉じた活動に終始してしまうような一方のコミットメントが欠けた状態では、施策が功を奏することは難しいでしょう。

ところが、実際のAI活用施策では業務担当者がベンダー企業や社内技術者に任せきりであったり、開発側も業務担当者の依頼内容に対して特に吟味せずにそのまま開発推進してしまうといった状態に陥り、結果として開発したAIが業務で効果を発揮できず失敗に終わっているケースは非常によく見かけます。

さらには、誰もAI施策の成果をトラッキングしておらず、気づいた頃には取り組み事態が風化しているようなケースも決して珍しくありません。AIは継続的に精度を高めていくボトムアップ的なアプローチが不可欠であり、その際は部署に閉じたコミュニケーションではなく、より多くの関係者から知見を集めながら改善強化していく姿勢と行動が強く求められます。

次に「全体統括を重視して推進した場合」ですが、これは全社横断的な企画/推進部門、例えば最近だとCoE(Center of Excellence)のような組織が挙げられますが、そのような部門が全体統括しながら各種プロジェクト・施策を推進していくような、言わば経営主導のアプローチです。

このアプローチの問題点としては、あまりにも全体統括を重視してAI活用を推し進めると、企画考察の段階で各事業部/部署間での意向を調整するためのコミュニケーションコストが必要以上に膨らみがちです。また、新たな施策案を提示する際も取り組み全体との整合性を検証する必要があるなど、遅々としてAI活用が進まない状況をしばしば見かけます。

また、全体統括的な立場から施策がトップダウンで業務側に伝わると、業務担当者側ではその施策の狙いや意図が不明瞭となり、結果として狙い通りの効果を出せていない様子が各社で散見されます。

さらに事態が悪化すると、トップダウンで伝わった施策がそもそも業務側で実行されなかったり、場合によっては"無視"されているとすら思えるケースもあります。逆に、業務側が受け取った施策を漏れなく推進しようとするあまり、過度な負担がかかって"DX疲れ”のような状況に陥っているケースも少なくありません。

いずれにせよ、こういった「現場主導か経営主導か」といった考察と実務推進は常にトレードオフであり、どちらが正しいということではなく、重要なのはバランスです。つまり、生成AI活用では「実務での成果を重視する視点」と「戦略/組織的な意向を重視する視点」の双方をバランスさせる方針設計が極めて重要となります。先行する企業や事例なども参照しながら、「自社ではどのようなスタイルがフィットするのか?」を徹底的に考え抜くべきです。

この点、パーソルグループのLLM活用は「全社的な方針は明確にしつつ、成果創出を目指す施策は現場主導で創発的に進める」という、バランスの取れた実践的なスタイルが採用されています。

経営主導と現場主導のハイブリッド型

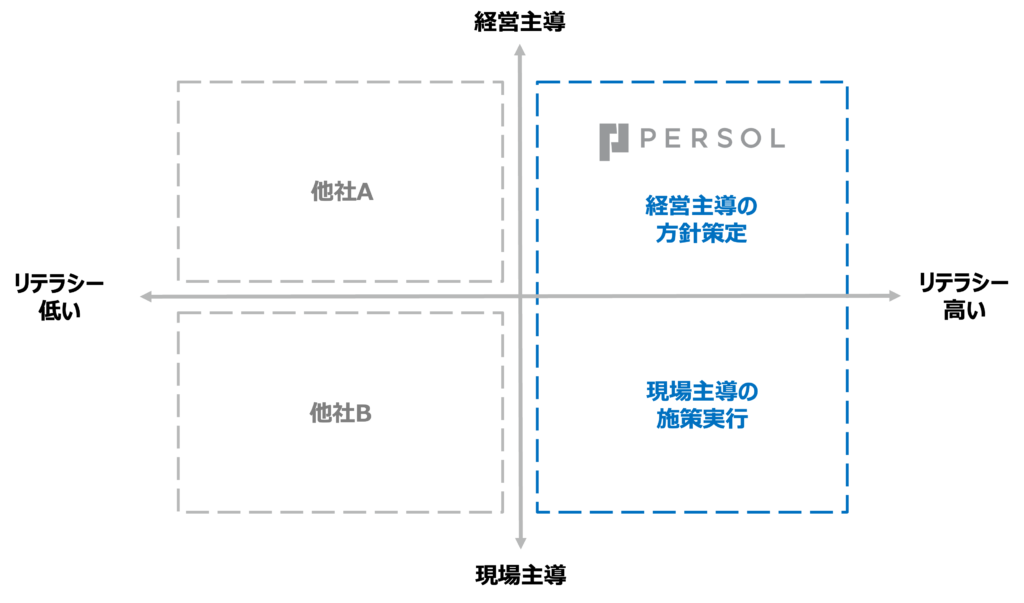

生成AIの領域で弊社が支援している企業の中で、他社と比較すると際立つパーソルグループの大きな特徴は「経営主導と現場主導のハイブリッド型」のスタイルにあると言えます。それを概念的に下図に示します。縦軸は生成AI活用を「経営主導で推進」するか、それとも「現場主導で推進するか」という観点の強弱を表しています。横軸は生成AI活用に対する「組織全体のリテラシー」の強弱を表しています。

生成AI導入においては左上(他社A)あるいは左下(他社B)のパターンをよく見かけます。

左上(他社A)では、経営企画室やDX組織、あるいはCoE(Center of Excellence)のような組織が経営主導で生成AI活用を推進していくような方針が採用されます。このパターンは、特に経営側に生成AIへのリテラシーが高い専門組織が置かれ、組織全体のリテラシーを高めながら施策を計画的に実装していくようなスタイルです。この点、組織全体のAI活用を促すための戦略構築だけでなく、各事業部や個別メンバーへのトレーニングやツール説明といった役割が専門組織のミッションの一部となります。

一方、左下(他社B)のケースでは、各事業部やグループ会社が独自の狙いや意向をもとに生成AI活用を推進するような状況です。その際、事業部やグループ会社の中で専門チームが独自に立ち上がり、その枠内においてリテラシーを高めながら生成AIを実験的に開発・検証するような取り組みが進みます。また、このケースでは経営側から「生成AIを活用する」ことだけが指示として伝わり、現場に主導権がありながらも活用方針を見いだせずに苦心されているケースも見かけます。

これらのパターンに対し、パーソルグループでは「経営主導」と「現場主導」をうまくバランスさせたスタイルが採用され、生成AI活用が急速に進んでいる様子が見受けられます。この点が、まさに本稿を通じて読者の方々に詳細にお伝えしたいポイントです。

経営主導の方針策定

まずは、パーソルグループの経営主導による生成AI活用の方針策定について見ていきましょう。

パーソルグループは、国内のグループ会社数が30社以上あるため、生成AI活用を効果的に組織に浸透させるには周到なプロセスが不可欠です。しかし、あまりにも周到なアプローチを採用すると計画に傾倒した経営/事業運営となり、かえって実務浸透を阻む要因にもなりかねません。つまり、全社的な視点だけでなく各事業固有の視点や組織的な視点も含めた多角的な考察が求められます。

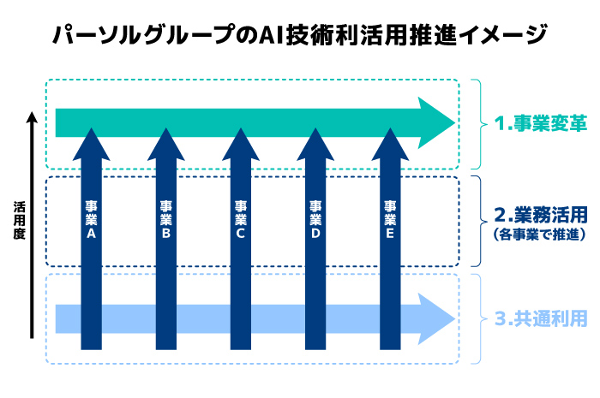

これらの点を熟慮した結果、パーソルグループでは「全社横断で推進する領域」と「各事業部が主体となって業務活用を推進する領域」に分けて生成AI活用を推進する方針を採用しています。さらに「全社横断で推進する領域」については、「(生成AIによって)事業変革を狙う領域」と「(開発した生成AIツールの)共通利用を狙う領域」に分けることで、結果として3つの方針が設計されています。その整理を示したのが下図です。

パーソルホールディングス ニュースリリースより

つまり、上図の「1.事業変革」と「3.共通利用」は全体のバランスや統括的推進を重視する枠組みであり、「2.業務活用」は個別事業部ごとの主体性や創発性を重視する枠組みと言えます。こういった枠をあらかじめ定義することは、特に大企業では限られた経営資源を配分する観点等から極めて重要となります。

CoEの設置パターン

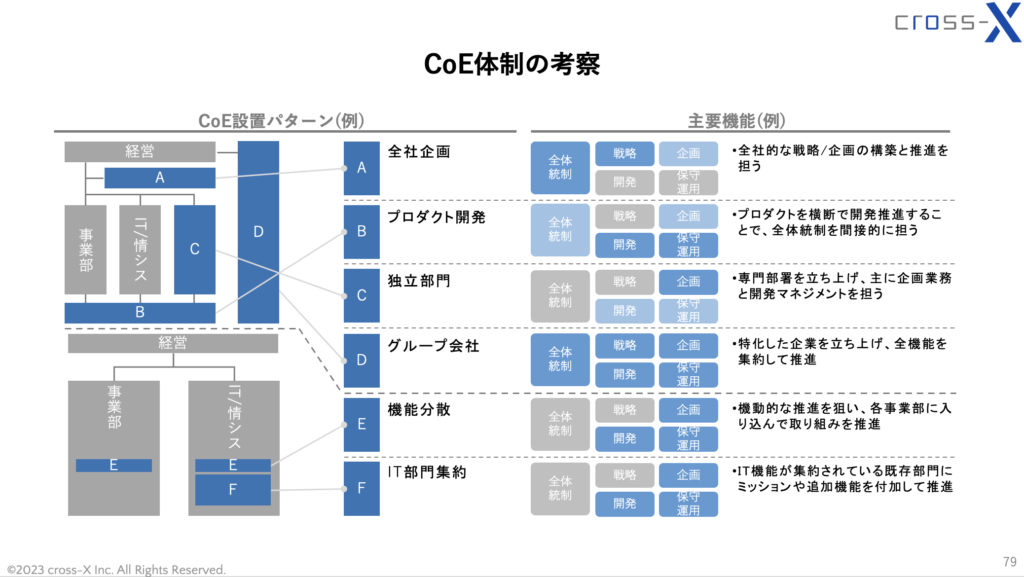

上記の方針策定に付随する議論として、全社横断で生成AI活用をリードする組織をCoE(Center of Excellence)として設置した場合にどのような位置づけで設置し、かつどのような機能を持たせるか、さらにはその機能にどのような濃淡をつけるかについても議論しました。

議論の土台として、まずはCoEを設置する際のパターンを考察しました。パターンとしては「独立した組織として設置」「何らかの組織に包含させて設置」の2つが考えられます。さらに前者の場合は「A: 全社企画」「B: プロダクト開発」「C: 独立部門」「D: グループ会社」の4類型が考えられます。また、後者の場合は「E: 機能分散」「F: IT部門集約」の2類型が考えられます。

以上を整理すると下図の通りです。また、A~Fの類型ごとに主に担うべき機能の例を明示しています。

まず、「独立した組織」としてCoEを設置するパターン(A~D)を見ていきます。

全社横断的なCoEを実現するには、戦略/企画だけでなく開発能力も保有していることが望ましいです。そのようなアプローチを採用する場合、AとBの双方の組織を設置している様子をしばしば見かけます

この点、実際にはAのみを設置し、Bについては外部ベンダーと社内リソースを混成することが多く、それらをAが管理する体制が実務上は現実的な落とし所かと思います。AとBの機能を全て社内の人材で進めることは、そもそも技術者が多く在籍していたり、ITの領域で成熟してきた企業でないと難しいように見受けられます。

次に、Cのパターンは独立部門としてCoEが設置される場合です。典型的には、CoE組織から各事業部専属のチームが新たに編成され、各種取り組みが推進されます。このパターンは、取り組みを小さく機動的に進める際に好まれるアプローチのように見受けられ、組織のスタイルや風土が色濃くあらわれます。ただ、独立した動きを取ることが多く、経営全体との整合性を取ることは難しいため、いわゆるCoEの役割とは言い難い側面もあります。そもそも整合性を取るようなスタンスはパターンCの狙いと相反しやすい、とも言えます。

Dのパターンは、特に生成AIに限らずDX全体を包含した経営改革を志向する組織で近年よく見かけるアプローチです。CoEを専門組織としてより一層権限を強化しつつ、高給の外部人材を確保しやすくするためなどの目的で別途人事制度を設計するなどして新設されるケースが近年増えてきています。組織の位置づけから読み取れるように、全社・グループ会社などのDX、AI活用を横断的に担うことがミッションであり、CoE機能としては強い位置づけと言えます。一方、膨大な初期投資と継続投資を要するため、組織運営には多大なコストを要します。

続いて「何らかの組織に包含して設置」するパターン(E,F)を見ていきます。

Eのパターンは、より現場起点で創発的に施策が展開されることを志向している様子が見受けられます。例えば、CoE立ち上げフェーズにおいて各事業部の動きや課題感を掴むためにメンバーを分散してアサインするような取り組みです。早期に成功事例を創出することが主なミッションの1つですが、このケースは実態としては事業部内の既存メンバーからAI活用担当をアサインして取り組みを進めるケースが多く、結果として事業部の意向が主となりやすいため、CoEとしての役割からは少し"遠い"かもしれません。

最後にFのパターンです。AIとはそもそもITシステムの一機能であるため、従来のIT/情報システム部門がそのまま管掌することが多いように見受けられます。この点、全体的な戦略・企画とのハブになる責任者や担当者がIT/情報システム部門内で不在だと、結果として大小様々なタスクが消化不良の状態でIT/情報システム部門に集積されてしまっているケースも見かけます。もちろん、IT/情報システム部門がリーダーシップを発揮して各種施策を強力に推進しているケースもあります。

以上のようなCoEの類型はどれが正解かという話ではなく、現状の各種施策の取り組み状況や組織的なリテラシーの成熟度、適切な人材の有無などから総合的に判断する必要があります。弊社としては、特に「CoE機能を担える適切な人材が社内にいるかどうか」が、CoE設置の是非及びその設置パターンの選定に際して最も重要なポイントだと考えます。

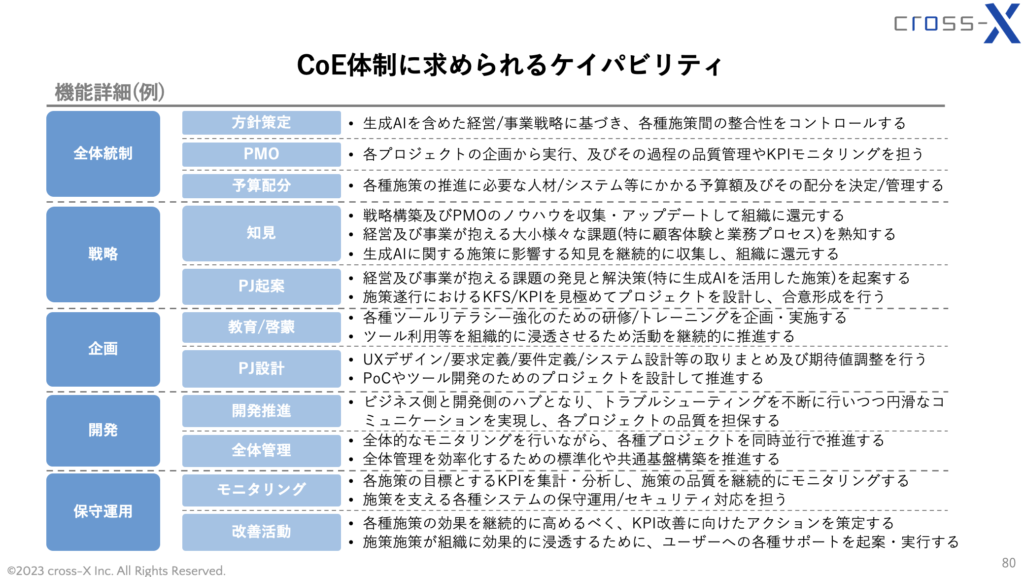

そのCoEが担う役割としてはさまざまな観点がありますが、弊社としては以下のような観点を整理し、パーソルホールディングスと議論しました。詳細な説明は下図に譲ります。

現場主導の施策推進

話をパーソルグループの取り組みに戻します。パーソルグループの生成AI活用の取り組みは、全社的な方針を定めつつも各種施策の改善強化は現場主導で推進していく点に大きな特徴があります。その特徴は各種施策に色濃くあらわれており、ここではパーソル社内で開発された2つの生成AI活用ツールをご紹介します。いずれもLLMを活用した施策です。これらは基本的にはマイクロソフトが提供するセキュアな環境をベースとすることで、AI活用でクリアすべき課題となる個人情報保護等に対応しています。

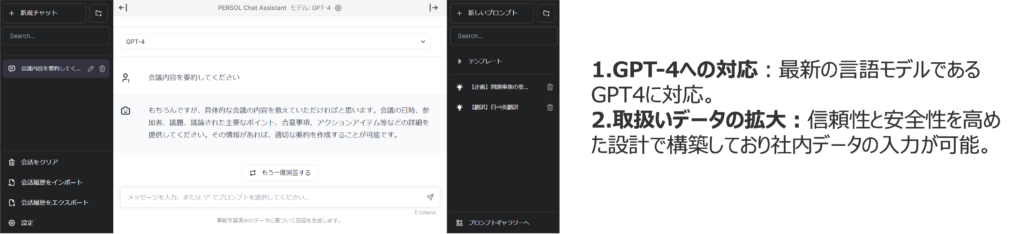

1つ目は、PERSOL Chat Assistantと呼ばれる社内専用チャットAIです。Azure OpenAI Serviceをベースとし、UIや各種機能をパーソルグループが独自開発したものです。2023年8月以降はGPT-4に対応しています。業務活用で便利なプロンプト例が定型文のようにたくさん用意されていて、ユーザー側で選んで自由に使えるようになっています。

パーソルホールディングス 資料より

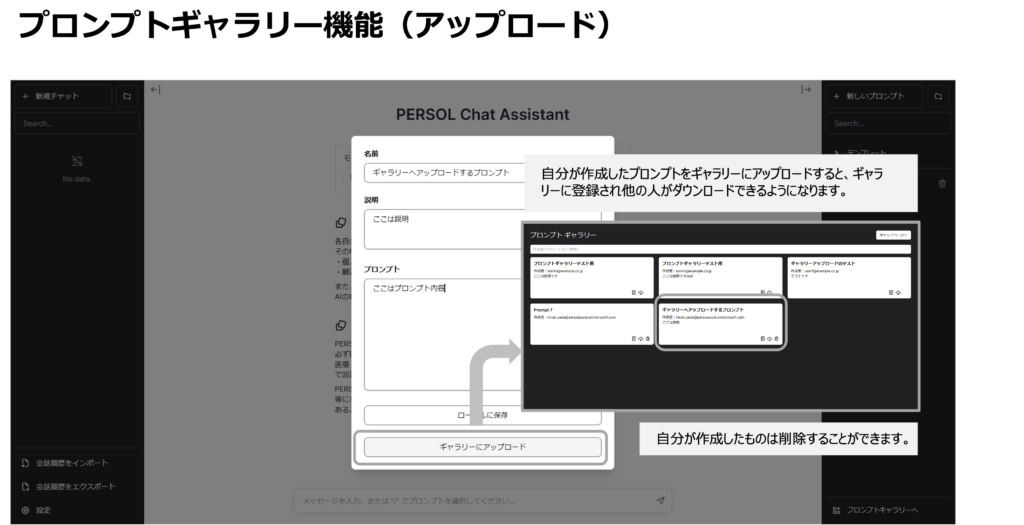

ここで特徴的なのは、プロンプト例をユーザーが自発的に作成、アップロードして社内展開が容易に可能となっている点です。これを「プロンプトギャラリー機能」と称し、社内でのチャットアシスタント活用を浸透させることを目指しています。つまり、施策の改善強化がユーザー起点で創発的に生まれる仕掛けを組み込んでいるということです。

パーソルホールディングス 資料より

施策のアップデートは、CoE的な横断的組織を起点とするか、それともユーザーの創発的活動を起点とするかでアプローチが大きく分かれます。

例えば、上記のようなプロンプト例を設計してユーザーに展開する取り組みは、弊社が支援する他の企業ではDX専門組織が担っているケースもあります。専門組織が独自にプロンプト例を考察・開発してツールに反映し、ユーザーに利用を促すというアプローチです。

これはどちらが正解という話ではなく、どの方針を採用するかはマネジメントのスタイルや組織風土、さらにはユーザーのリテラシーレベルなどが大きな判断軸となるでしょう。

例えば、パーソルグループのようにITリテラシーの高いメンバーが相対的に多く在籍する組織では、ユーザーの創発的取り組みに任せた施策推進の方がより良い成果が期待できます。特にAI活用といった高いリテラシーが求められる施策においてはその強みが顕著にあらわれることが想像されます。

一方、社内に技術者が少ないなどの事情から相対的にITリテラシーが低い組織では、AIツール活用そのものを浸透・啓蒙するための教育やトレーニング等の取り組みが不可欠であり、専門組織にはその役割が求められるでしょう。逆に、ツール活用を現場任せにした途端に施策そのものが雲散霧消するリスクが大きいように見受けられます。

話をプロンプトギャラリー機能に戻すと、より詳細な内容は下図の通りです。プロンプト案のアップロードや削除、社内展開が容易に可能となっています。

パーソルホールディングス 資料より

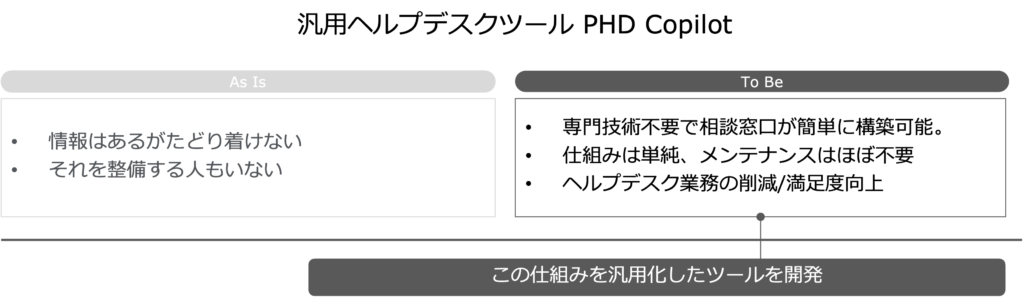

続いて2つ目の施策は、PHD Copilotと呼ばれる汎用ヘルプデスクツールです。これは社内で頻繁に問い合わせを受ける内容に対して自動対応するためのツールで、相談窓口の担当者が独自の判断でドキュメントをアップロードすると、そのドキュメントの内容を用いてLLMが質問に対する回答文を自動生成します。これにより、Q&Aへの対応コストの削減を狙います。つまり、PERSOL Chat Assistantと同様、現場起点で創発的に施策がアップデートされる仕組みがツールに埋め込まれているということです。

パーソルホールディングス 資料より

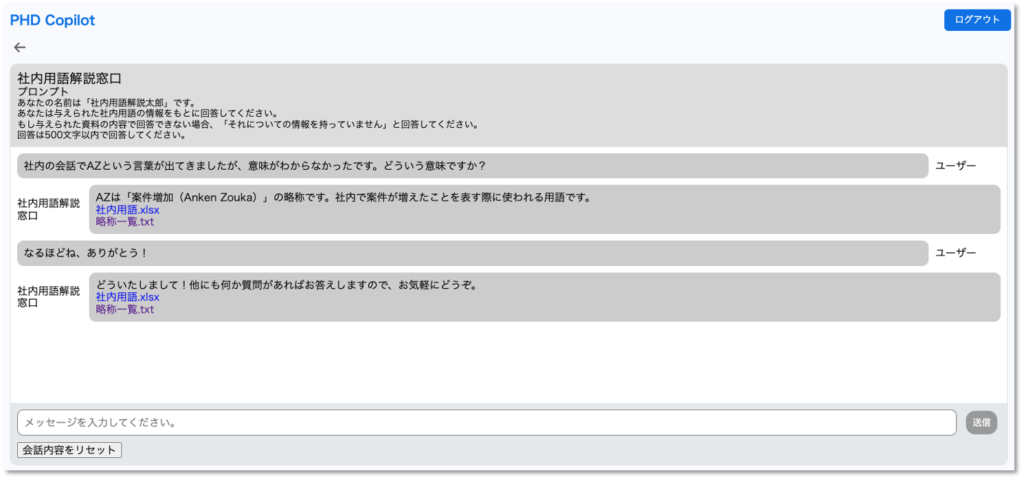

回答文の生成は以下のイメージのように対話形式で行われます。例えば、社内用語“AZ”について説明するドキュメントをアップロードしておけば、その意味が分からない社員がPHD Copilotに対して質問した際、以下のような質問対応が行われます。

パーソルホールディングス 資料より

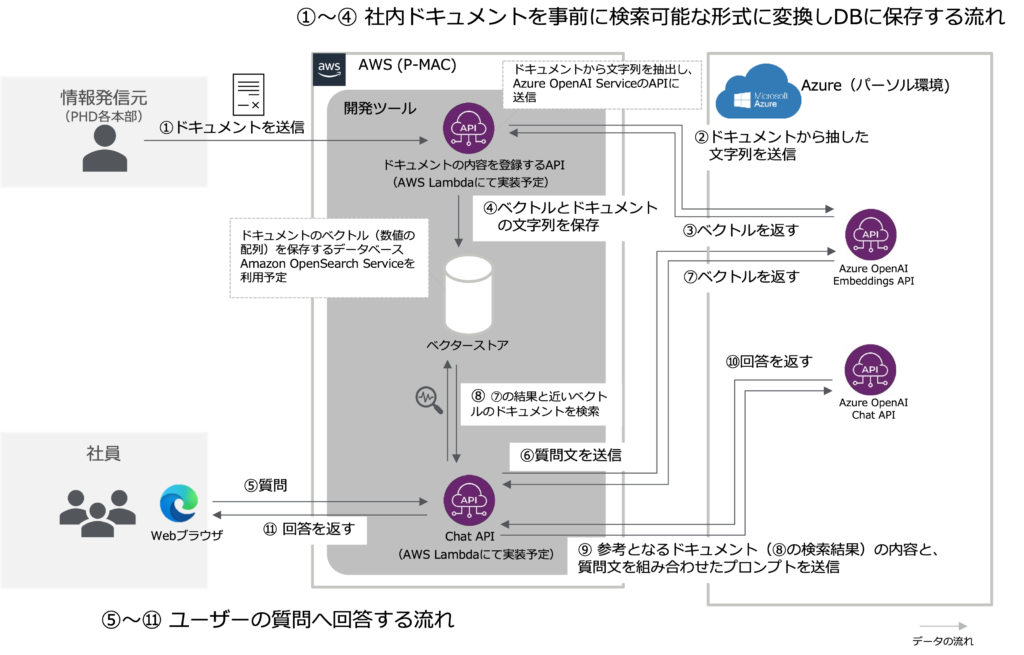

また、PHD Copilotを実現するシステム構成は下図の通りです。ベクトルデータベースとベクトル検索を用いた、いわゆるGroundingやRAG(Retrieval Augmented Generation)と呼ばれる手法が採用されています。また、2023年9月時点ではAzureとAWSを組み合わせた構成となっています。

パーソルホールディングス 資料より

このGroundingやRAG(Retrieval Augmented Generation)を採用してビジネス課題を解決する際、技術的な考察ポイントがたくさんあるのですが、特に各社でスタンスが分かれるのはデータベースの構築及びその更新方法です。

LLMを活用した社内FAQチャットボットは現在各社で盛んに取り組まれている施策ですが、そのシステム構成の重要な部分である「検索対象とするデータベースにどのデータを格納するか」という点には、組織的なスタイルが色濃く反映されます。例えば、パーソルグループのように「どのデータを格納すべきかは現場主導で判断し、現場担当者がドキュメントを格納する」のか、それとも他社のように「FAQで対応すべきスコープを専門組織等が経営主導で判断し、データベースに格納すべきドキュメントを決定する」のかは、大きな分岐点のように見受けられます。弊社が支援している各社で、このアプローチは大きく分かれるところです。

この点、CoEの考察でも述べましたが、このような複数のアプローチが存在するなかではどれが正解かということではなく、自社の現状や組織的リテラシー等を鑑みた際に、適切なアプローチやパターンを選び抜くことが重要だと弊社は考えます。

その際、特定のアプローチやパターンに気を取られてしまい、他の選択肢を見落としてしまうことが大きなリスクの1つです。様々な選択肢をできる限り俯瞰したうえで、どの選択肢を採用すべきかを考察するステップが不可欠です。

組織と施策の相性を見極める

ここまで、パーソルグループの生成AI活用の具体的施策をご紹介しながら、生成AI活用の重要なポイントを解説してきました。以上の考察を踏まえて、生成AIを活用する上で注意すべき点の一つを述べて、本稿を締めくくりたいと思います。

2023年9月現在、各社と生成AIに関する議論を通じて気になる点として、国内では生成AI活用の「検討」は進んでいる一方、「どのように活用すれば良いのかイメージが湧かない」という様子がしばしば見受けられます。

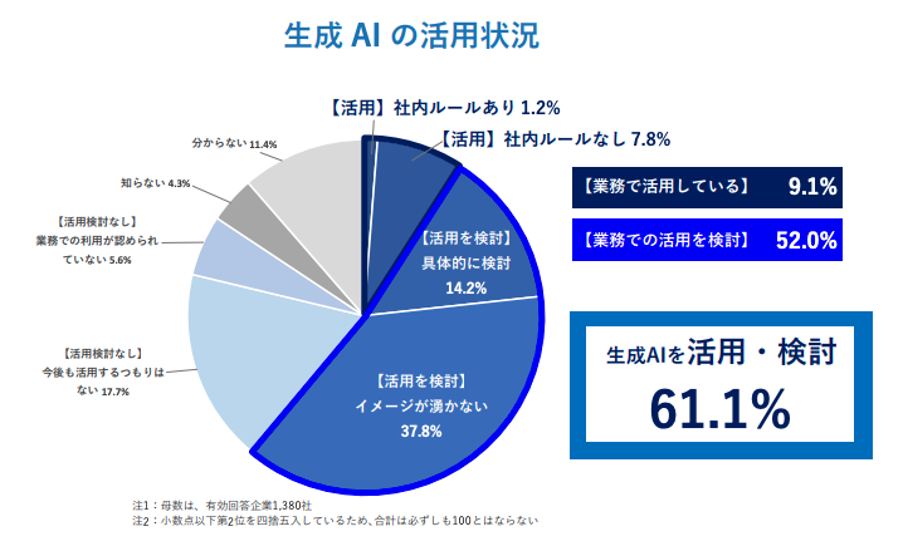

この様子は公開されているアンケート調査からも垣間見えます。例えば帝国データバンクが2023年6月12日〜15日に実施したインターネット調査(有効回答企業数: 1,380 社)では、以下の点がグラフから読み取れます。

- そもそも生成AIの「活用を検討していない/知らない/分からない」企業が40%程度存在する

- 活用を検討していたとしても「(活用の)イメージが湧かない」企業が37.8%存在する

- 現時点で実際に生成AIを「活用している」企業は全体の10%に満たない

出典: 【生成 AI の活用に関する企業アンケート】帝国データバンク

このような状況は、調査から3ヶ月経過している本稿執筆時点(2023年9月)でも、同様の状況が国内で続いているものと弊社は推察します。

つまり、LLMを含む生成AIは、その性能の高さや有用性が頻繁にフォーカスされているにも関わらず、実務の現場ではなかなか活用が浸透しない状況が続いていると言えます。

本稿で繰り返し強調してきたように、このような状況では、生成AI活用の際には組織的なリテラシーレベルに合わせた施策推進が不可欠となります。

例えば、ChatGPTを用いて業務効率化をしたい場合、そもそも「ChatGPTで何が出来るのか?」「どのような業務に使えるのか?」「どのような質問文を入力すれば良いのか?」といったポイントに対して、ツール利用者のリテラシーレベルが施策の成否に大きく影響します。ChatGPTのような生成AIは、その使い手によって出力内容が大幅に変わってしまうことは既に周知の通りです。

この点、例えばチャット型AIの活用を組織に浸透させたい場合、組織的なリテラシーに合わせて大きく2つの方針があると弊社は考えます。

組織的なリテラシーが低い場合:

- CoEまたはそれに類する組織のメンバーが、例えばチャットUI上にプロンプト例を表示するだけでなく活用方法を詳細にレクチャーすることなどを継続的に推進して、ユーザーのツール理解を促しつつ利用頻度を高めていく

組織的なリテラシーが高い場合:

- CoEまたはそれに類する組織のメンバーがチャットツールを開発/展開しつつも、ツール利用者側が実務で有益なプロンプト例を主体的に発信出来る環境や機能を構築しておくことで、ユーザー側で創発的に施策が改善されるような仕掛けを作る

前者の場合、当然ながらツールリテラシーや活用頻度を高めるためのトレーニングコストが相当程度発生します。これは致し方ないことでしょう。地道かつ継続的に活用を浸透させていきながら、小さな成功を組織内で積み上げていくことが、立ち上げ間もない専門組織の大きなミッションと言えます。

一方、後者の場合はトレーニングにかかるコストが相対的に低い一方、ユーザーの創発的な活動を阻害しない柔軟性と環境構築が鍵となります。このバランス感覚は専門組織の独断一辺倒で推し進めるものではなく、ユーザーとの対話を通じて磨いていくべきところです。

2023年9月時点で弊社が支援している企業では、上記のいづれかの方針が各社で採用されているように見受けられますが、何度も言及しているようにこれらが必ずしも正解ではなく、組織ごとに最善の手法を模索し続けるべきところです。

また、生成AIはあくまで課題解決に貢献しうる手段の一つに過ぎず、生成AI活用"ありき"の実務推進は避けるべきだということも、念のため述べておきます。

終わりに

今回は、弊社が現在ご支援しているパーソルグループの生成AI活用の取り組みについてご紹介しながら、生成AI活用を推進するための観点や具体的な手法を解説しました。本稿が各社の生成AI活用を推進する上で何かしらのヒントとなれば幸いです。

末筆ではありますが、本稿執筆の機会を頂いたパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長の朝比奈ゆり子様には、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。皆さまの実務において、何かしらのヒントになれば幸いです。